数字赋能 产教融合:与产业转型契合的教师能力提升路径探索与实践

一、实施背景

2019年《智能船舶发展行动计划》明确指出要形成我国智能船舶发展顶层规划,初步建立智能船舶规范标准体系,保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。2024年《船舶制造业绿色发展行动纲要》强调到2030年我国船舶制造业绿色发展体系基本建成,绿色船舶产品形成完整谱系供应能力,技术达到国际先进水平,市场份额保持世界领先,全面建成绿色供应链管理体系。这表明,我国船舶市场积极与国际并轨,重点向智能化和绿色化高技术船舶转型升级,船舶工业产业链、技术链、人才链的变化日新月异,其中人才链是技术链发展载体,也是产业链运行的主要节点。高等职业教育作为培养行业企业高技术技能人才的重要环节,将面临着巨大挑战。教师作为最前沿教学实施者,新质生产力促使的产业变革也对教师能力转型升级提出更高要求。

九江作为重要军民两用船舶及配套制造基地,是长江中下游内河船舶航运主干道,在响应《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》中“2025年逐步建立内河船舶绿色智能标准规划体系,2030年初步建立内河船舶现代产业体系”中起着举足轻重的作用。江西职业技术大学作为江西唯一涉船类职业本科院校,面临着教师能力提升与产业数字化高端发展、区域战略精准匹配的挑战,急需解决三大问题:(1)“产教研创”多方压力推动教师能力提升过程中,相关政策标准、能力提升路径、考核评价方法与教师实际需求“不协调”;(2)信息化和工业化深度融合发展战略背景下,船舶工业数字化转型升级全面加快,教师教学内容和方法更新与数字化造船技术发展“不同步”;(3)内河船舶绿色化大趋势导致横纵项科研和技术服务项目增多,教师实践能力和技术服务能力与行业企业需求“不匹配”。

为解决以上突出问题,江西职业技术大学船舶工程技术专业教师教学创新团队积极对接行业规划和转型需求,以国务院《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》为纲要,以团队整体能力发展为中心,厘清教师能力指标,依托多元发展平台,明确机制保障,制定践行“三阶四向”教师提升方案,实施四大工程,动态调整发展路径,用数字化助力教师能力“五维一体”螺旋上升。

二、工作举措

(一)改革教师培养方案,实现考核评价与教师成长一致

1.形成完善健全机制,落实质量评价体系

江西职业技术大学船舶工程学院教工党支部成立教师教学创新团队建设领导小组,全面负责团队教师成长总体规划以及制定考核专项培养计划、成长追踪、监督和考核标准;系统构建覆盖团队教师成长路径全周期动态调整体系,出台师德师风、教学质量、团队建设等全方位考核奖惩政策制度;研制《教师教学创新团队教师能力标准》《教学创新团队教师能力评价考核方案》,设计“数据分析诊断、改进结果评价、强化过程评价、实施增值评价、健全综合评价”“五维一体”全程管评、数据循证质量评价体系。

2.制定立体推进规划,构建全面成长路径

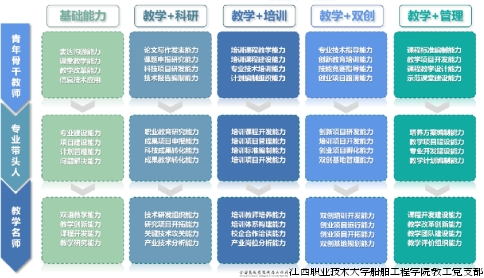

船舶工程学院教工党支部对江南造船(集团)有限责任公司、中船动力(集团)有限公司等行业龙头进行调研并与中国船舶工业行业协会积极开展交流,根据先进船舶、高端海工装备及配套制造业生产、研发和高技术技能人才培养实际需求,以教育教学改革、科研技术服务为主要任务,将教师分为教学为主型和科研为主型两类,厘清“师德践行能力、教师模块化教学设计实施能力、课程标准开发能力、技术技能积累创新能力、信息技术应用能力、实习实训指导能力、教学评价能力、团队协作能力”等指标点,形成具有4个一级指标、11个二级指标、36个三级指标的创新团队教师评价体系,达到“立体推进”效果。制定并实施“青年骨干教师—专业带头人—教学名师”三阶递进,“教学+科研、教学+培训、教学+双创、教学+管理”四种能力提升的“三阶四向”教师提升方案。

图1 “三阶四向”教师提升方案

(二)打造多元成长平台,实现教学内容与造船发展同频

1.突破时空界限壁垒,打造数字资源平台

船舶工程学院教工党支部与船舶龙头企业、江西省高职学校高水平专业群及课程联盟(G10联盟)、区域红色文化宣传基地、航空航天和海洋装备共同体等开展深度合作,搭建多元研修平台。邀请船舶一线大国工匠和数字造船专家定期开展线上培训和技术交流;依托江西省国防科技工业职业教育集团,整合九江市产教融合发展中心、江西省船舶工业行业协会、交通运输部内河船员培训基地等产教融合实体机构,以“互联网+”思维集中打造信息化区域服务平台,实现区域产业、院校、科研院所等信息公开与资源共享,方便教师分类筛选;构建“数字孪生”教学场域,按照数字化造船流程建设国家级船舶及配套数字化制造虚拟仿真实训基地,开发虚拟船厂、虚拟装配、智能焊接等实训项目120个,推进教师能力与数字造船技术并轨。

2.集成产业动态数据,建立专业提升平台

教工党支部按照“平台通、数据汇、资源全、决策智”原则,集成校企合作、教师团队、学生发展、社会服务等多维度动态数据,建立专业能力提升平台,为教师成长路径和目标动态修正提供数据和决策依据,实现教学管理精准化、决策科学化、服务便捷化。根据数据决策平台,针对教师短板,通过企业实地研学参观、船舶研究所共克技术难题、大师工作室共创、船舶产业高端论坛分享等方式有效提升教师能力,并鼓励教师将生产实践和科学研究项目转化为实际教学项目,积极对接学校双高计划“6个100项目”,将技术技能成果转化为教学实践项目,竞赛项目转化为教学资源,开发项目式、混合式、协作式等教法创新示范课程,编写一体化、活页式、工作手册式教材,多层次多元化提升教师教学与产业匹配度。

图2 信息集成与数据决策平台

(三)贯彻产教融合规划,实现研服能力与行业需求契合

聚焦产教协同发展,整合国家和区域支持政策、立足长江中下游区域航运发展区位优势和本土船企前沿技术等优质资源,紧密对接九江市“打造航运中心”发展需求,积极开展企业合作,助力本土产业发展、城市水平提升和教师能力增长。打造教改科研项目、职业技能竞赛和横向技术服务等三大教师成长载体,开发产学研教师提升项目;依托省级“双师型”教师培养培训基地和江南造船教师培养培训基地等共建基地落实“五年一周期、一年一个月”教师企业轮训制度,有效促进教师可持续发展;成立船舶焊接大师工作室,依托国家智慧教育平台以及教师管理平台,构建船舶工程技术虚拟教研室,拓展合作交流;结合《教学创新团队教师能力评价考核方案》对教师成果进行奖惩,有效提升教师参与积极性,全面优化教师职业发展环境,拓宽专业发展和实践能力提升通道。

三、工作实效

(一)构建系统化教师培养评价体系

团队紧密结合国家《智能船舶发展行动计划》《船舶制造业绿色发展行动纲要》战略目标,根据区域产业具体需求,制定详尽能力标准和动态评价体系,为每个教师制定教师能力画像,根据教师自身意愿和团队需要,构建系统化能力提升框架,为教师发展提供坚实基础。这一系统化框架不仅涵盖教师教学、科研、技术应用等多个维度,还通过“青年骨干教师—专业带头人—教学名师”的三阶递进路径,确保不同阶段教师的能力提升有序推进。该精准化培养模式,使得教师的发展方向与行业需求高度契合,形成了一个持续进步良性循环。

图 3 教师教学创新团队教师能力画像

(二)夯实数字化赋能教学能力提升

通过打造数字化多元成长平台,革新了传统线上交流局限于数字教学资源共享和线上授课形式,充分整合来自行业龙头企业、科研机构和职教集团的丰富资源,包括先进生产经验、优秀创新模式、成熟企业培训计划等具有实际产业特征的资源,为教师提供广泛学习和交流机会。依托国家级船舶虚拟仿真示范实训基地,开展“数字孪生”教学场域建设,使教师能够在虚拟仿真环境中实践最新的数字造船技术,增强了理论与实践的紧密结合。通过与江南造船、中船动力等企业深度合作,教师能远程参与到实际项目,获取一线实际工程经验,不断更新和创新教学内容,确保教学方法与行业前沿同步发展。这种跨界融合模式,有效拓宽教师视野,激发创新活力。

(三)推动市域联合牵引实践能力提升

将服务区域产业发展作为团队重点工作任务,建立深度产教融合与长效机制,实现了教师发展与区域发展相互成就。团队立足九江市这一全国重要中小型船舶与配套制造基地,聚焦区域船舶及配套企业核心需求,通过市域联合的长效机制,形成了一个持续发展的合作网络,然后辐射至长江中下游区域。教师在企业实习、项目合作和技术交流中,不仅提升自身的实践能力和科研水平,还将最新的行业动态和技术成果及时融入教学。这种深度融合模式,增强了教师的职业竞争力,为学生提供更具实用性的教育资源,进一步推动学校与区域经济发展协同进步。此外,通过大师工作室和虚拟教研室的设立,教师之间的合作与交流更加频繁和深入,形成了一个互助共进的教学生态系统。

四、推广应用

(一)精准匹配产业战略需求,团队教师能力全方位提升

近三年,团队成员入选国家高层次人才特殊支持计划教学名师1人,获省级思政教学名师、赣鄱领军人才称号8人;主持参与“船舶工程技术专业国家级教学资源库《船体识图与制图》课程资源升级改进”等国家级项目3项、省级教研课题“产教融合协同育人机制研究”17项;参加省级教师教学能力竞赛比赛获国家级三等奖1项,省级一等奖2项、二等奖2项,全国职业院校船舶类教学能力大赛获一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项;指导学生参加学科类竞赛,多次与清华大学、上海交通大学等名校同台竞技,获省级以上优秀指导教师12人次,“产业变革牵引下船舶制造专业数字化创新探索与实践”等获国省两级教学成果奖共7项。教师能力提升方案通过江西省国培项目“职业院校领导能力提升”“骨干教师教学科研能力提升”“江西省高职教育高水平学校(G10)联盟”等推广应用。

(二)全面实现国内引领带动,助力区域经济和职教发展

团队成员教学和科研能力逐步提升,依托九江职院产教融合发展有限公司,为江西省国防科汇办六二〇单位等企业提供船舶企业生产条件评价认可、新船型产品设计、船舶配套产品加工与研发等横向服务项目10项,主持参与完成企业“155米DP2铺缆船新船型产品设计”等技术服务项目到款448.9万元,获批发明专利9项。打造部、省协同创新中心、工程技术中心、技能大师工作室、“双师型”教师培训基地,共建示范性虚拟仿真实训基地、专业教学资源库、在线精品课等经验做法,通过WAIC2021世界人工智能大会、全国职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设推进大会、中西部地区双高建设论坛等进行经验介绍,省内外多所高职院校来校学习。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)