罗荣桓,原名慎镇,字雅怀,1902年11月26日生,湖南省衡山县人,中共党员。中华人民共和国元帅,中国军事家、政治家,中国人民解放军和中华人民共和国缔造者之一,中国人民解放军政治工作奠基人,党、国家和军队卓越领导人。

1927年,于武昌中山大学读书,加入中国共产主义青年团,同年转为中国共产党党员。同年8月,参加领导通城暴动,并率领通城、崇阳农军参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义,跟随毛泽东上井冈山,创建井冈山革命根据地。1930年8月任红四军政治委员,1932年3月任红一军团政治部主任,参加长征。1936年入中国人民抗日红军大学学习,1937年任军委后方政治部主任。后任八路军一一五师政治部主任、代师长兼政治部主任。

抗日战争爆发后,任八路军第115师政治部主任,率115师一部从陕西三原出发,东渡黄河,开赴山西抗日前线,在晋察冀边界地区的阜平、曲阳一带发动群众,组织抗日武装,建立起敌后最早的县级抗日民主政权。1938年初南下吕梁山地区,参与领导创建抗日根据地,与代师长陈光先后指挥午城井沟和薛公岭、油坊坪、王家池等战斗,保卫了黄河河防。同年秋参加在延安举行的中共六届六中全会,会后任115师政治委员。1941年8月任中共中央山东分局委员、山东军政委员会书记。1943年3月任山东军区司令员兼政治委员,115师政治委员、代师长,9月任中共中央山东分局书记,统一领导山东抗日根据地的党政军工作。1945年6月当选为中共第七届中央委员。

抗战胜利后,率山东主力部队6万余人进军东北,任东北民主联军副政治委员、东北军区第一副政治委员、东北野战军政治委员。1949年1月任第四野战军第一政治委员。作为中共平津前线总前委委员和人民解放军平津前线政治委员,参与指挥平津战役,主持和平解放北平的谈判工作。1949年6月以后被任命为中共中央华中局(后为中南局)第二书记,华中军区(后为中南军区)第一政治委员。

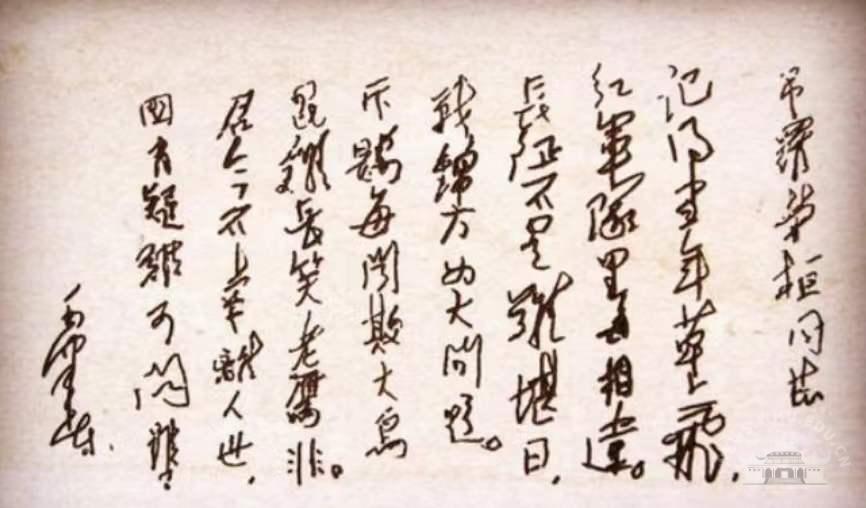

中华人民共和国成立,任最高人民检察院检察长。1950年任中国人民解放军总政治部主任,同年9月兼任总干部管理部部长。1952年领导筹建人民解放军政治学院,后兼任院长。1954年6月任人民革命军事委员会副主席。1955年11月任中共解放军监察委员会书记,并当选八届中央政治局委员,第一、二届全国人大常委会副委员长,国防委员会副主席,同年被授予中华人民共和国元帅军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1963年12月于北京病逝,享年61岁。毛泽东曾作诗悼念:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁?”

毛泽东悼诗手稿

早年求学武昌中山大学

武昌中山大学(现武汉大学)是中国共产党影响下的一所革命学校,1925年,国立武昌中山大学党支部成立,学校成为宣传新文化、新思想的重要据点,不少学生成为了从事实际工作的革命者,他们为了挽救国家于危难之际,积极投身于革命的历史潮流。在党的初创时期和第一次大革命时期,这些进步师生为党的建立和发展进行了英勇不屈的斗争。在这所具有革命传统的综合性大学里,罗荣桓度过了他最后的学生生涯,投笔从戎,走上革命道路。

罗荣桓回母校武汉大学视察(1954年2月28日)

上世纪20年代,罗荣桓在广州、青岛等地辗转求学,在学校期间积极参与组织各种学生运动。1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,罗荣桓从同学的来信中得知国民政府由广州迁至武汉的消息,于是他决定前往武昌求学。罗荣桓到达武汉后,通过补考,插班进入武昌中山大学理学院一年级就读。罗荣桓在此读书的岁月,正是武昌中山大学的学生积极投身国民革命运动的重要时期。他们不再拘泥于课本,而是开始向群众宣传新文化、新思想,并到校外发行当时的进步报刊《向导》《中国青年》《曙光日报》等。此时的罗荣桓一面在武昌中山大学理学院读书,一面从事学生运动,他积极参加了声讨夏斗寅、许克祥叛变的集会游行,街头演讲、化装宣传等活动。同年5月,在同学彭明晶的推荐下,罗荣桓加入共产主义青年团,担任武昌中山大学支部组织干事,不久转为中国共产党党员。

崇阳农运的组织者

1927年,轰轰烈烈的大革命以失败告终,四处弥漫着白色恐怖。武汉政府实际控制区湘鄂赣三省亦不例外,革命与反革命的较量日趋尖锐。7月,刚刚转为中共党员的武昌中山大学学生罗荣桓积极响应中共湖北省委的派遣,前往崇阳、通城一带开展农运工作。

罗荣桓向通城出发前在武汉的留影

1927年8月4日晚,崇阳农民自卫军战士返回崇阳县城时,发现地主武装头子魏石峰欲乘农军离开县城之际,偷袭县城。农军不惧牺牲,奋起反击,虽然击毙了反动头子魏石峰,鼓舞了民众斗争的士气,但也遭到崇阳地区反动派更为疯狂的反扑,反动势力加紧集结,企图扼杀这支农民武装力量。

崇阳农军此时正面临存亡之际,为保护来之不易的革命武装,罗荣桓受湖北省委委派,经由在中山大学读书时的同学、崇阳县委交通员黄明带领来到崇阳,并于次日到达崇阳农军驻地——江西会馆,罗荣桓告知农军武汉的斗争形势,传达在汉口召开的党的八七会议精神。同农军领导叶重开、雷子权等商议决定,将“崇阳农民自卫军”改编为“崇阳农民革命军”,推举罗荣桓为崇阳农民革命军党代表,并共同制定了农军行动方案。此后,崇阳农军与通城县的秋暴领导人建立了直接联系。

1927年8月10日,按罗荣桓的指示,中共崇阳县委宣传部长沈衡荪、军事部长叶重开、交通员黄明、杨白等在赵李桥客栈召开紧急会议,决定集中崇阳农民武装和区乡农协骨干,举行秋收暴动。随后成立了以沈衡荪为主任、叶重开为副主任的暴动委员会。8月14日,为了加强农军的武器装备,为秋收暴动作好准备,农军队长叶重开等人商议决定,组织农军劫船夺枪,当晚的劫船暴动缴获地主陈永庆武装押运通城的粮船一艘,大米40余包,步枪5支,消灭地主武装10余人。劫船暴动的胜利消息,很快传遍鄂南大地,农民群众纷纷叫好。罗荣桓领导的崇阳农民革命军,大长了广大民众反击反动派斗志,激励了一批又一批的热血壮士投身革命,为革命队伍增添了许多精兵良将。

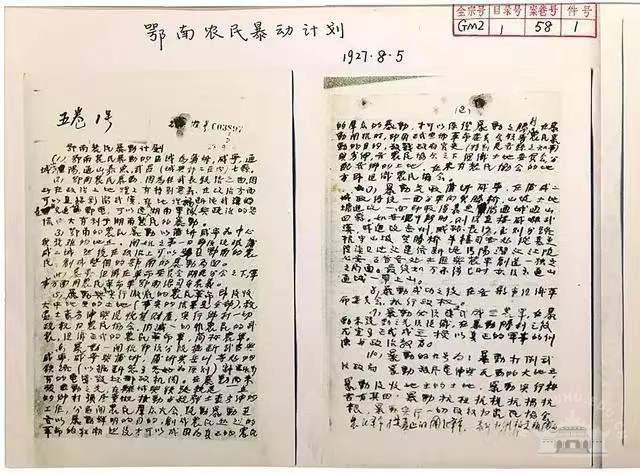

有关鄂南秋收暴动的档案文件(来源:省档案馆、通城县档案馆)

通城起义的直接指挥者

国民党十三军方鼎英部也很快得知了劫船暴动的情况,于是调集多部包围农军。1927年8月19日,为避敌疯狂报复,罗荣桓紧急召集王武杨、汪玉棠、谭梓生、叶重开等人商定对策,认为农民自卫军尚不具备攻取县城的实力,为确保起义成功,他们制订了智取通城的方案。

8月20日上午,叶重开身着崭新的军官服,骑大洋马,由十几名卫兵前呼后拥,押着一名由自卫军炊事员装扮的“共党犯人”,以崇阳团防局长的身份去找通城民团团长刘秀波。队伍到达城下便大声叫喊,城内士兵被震慑住,随即将城门打开,放他们通行。入城后他们直奔县衙,在通城农民自卫军的配合下,成功抓获刘秀波,收缴民团武器。当日下午,由王武杨主持会议,宣布崇、通农民自卫军成立。自卫军总指挥王武杨,党代表罗荣桓,参谋长刘继宋。一大队是通城农军,大队长肖力;二大队是崇阳农军,大队长叶重开。

崇阳、通城农军声势浩大,打击地主恶霸,分仓济穷,广大民众拍手称快,一大批有志青年投身农军队伍。根据八七会议精神,罗荣桓决定带领队伍前往江西修水,汇合那里的革命武装。9月初,罗荣桓带领的这支农民革命军,被编入工农革命军第一军第一师特务连。谭希林任连长,叶重开任副连长,罗荣桓任党代表。9月9日,特务连参加了毛泽东领导的秋收起义。29日到达江西永新县三湾村,跟随毛泽东上了井冈山。

原通城县劳农政府办公地(来源:通城县档案馆)

罗荣桓参与组织的通城、崇阳农民武装,在鄂南通城率先打响了湘鄂赣粤秋暴的第一枪,建立了中共领导下的第一个县级农民红色政权——通城劳农政府,这正是他戎马生涯的第一步。从一个做着工程师梦想的大学生,到无产阶级革命家,他用行动诠释着中国共产党人的信仰。罗荣桓一生努力学习、活学活用、吃苦耐劳、心系百姓等一系列伟大的精神,是他留给后世的宝贵财富,引导广大学子成长为有理想、有境界、有品格、有担当的新时代青年。罗荣桓去世后,朱德曾作诗歌颂他:“起义鄂南即治军,忠诚革命贯平生。身经百战摧强敌,留得丰功万古存。”(作者:刘礼堂,武汉大学历史学院党委书记;陈娜,武汉大学长江文明考古研究院)

(编辑:肖珊)

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)