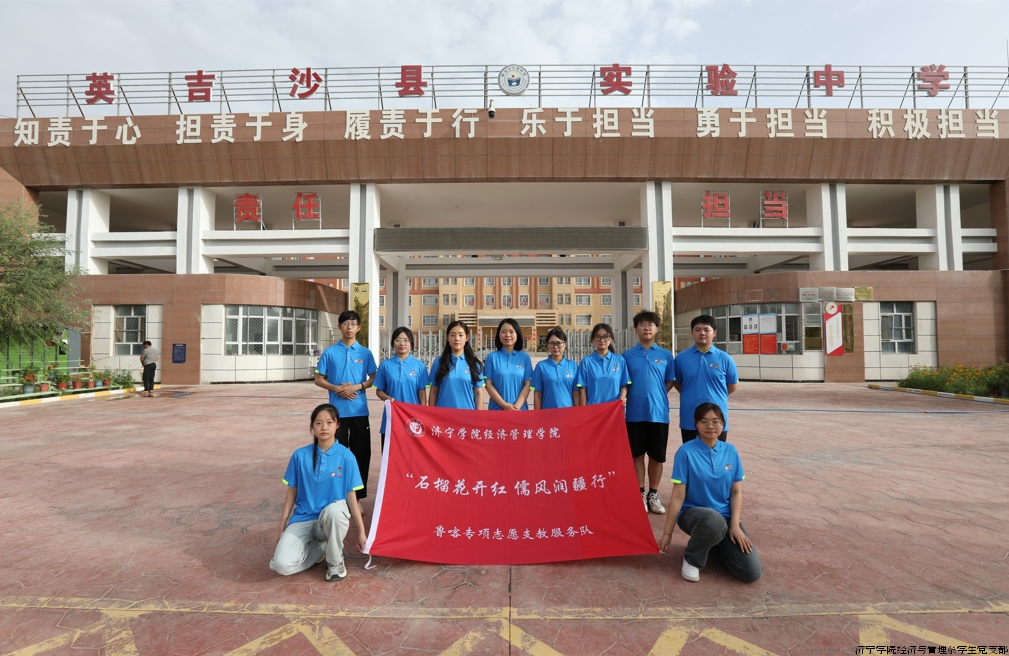

7月22日至8月4日,济宁学院经济管理学院“石榴花开红 儒风润疆行”鲁喀专项志愿支教服务队跨越千里,远赴新疆喀什地区英吉沙县实验中学开展支教服务工作,用知识和爱心为孩子们点亮希望,以实际行动为铸牢中华民族共同体意识贡献青春力量,让青春之花绽放在美丽的新疆。

“我的家乡是山东临沂,红色沃土孕育的沂蒙精神,是第一批被纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神之一……”这是支教队志愿者正在面向孩子们开展理论宣讲。支教队依托“山东高校活力社团”济宁学院习近平新时代中国特色社会主义思想青年研习社、“全国大学生井冈山精神志愿宣讲团”等平台和资源优势,精心策划了“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”主题活动,通过“赓续精神谱系 传承红色基因”理论宣讲、“同心共绘中国梦” 绘画、“新时代,我们这样爱国”写作等活动,在课堂中浸润红色基因,在实践活动中融入红色资源,在孩子们心灵深处播种下红色精神的种子,让孩子们在内化于心中自觉铸牢中华民族共同体意识。

弘扬传统文化 传承中华文明

鲁喀两地相隔遥远,但文化的纽带却能够跨越万水千山,将两地人民的心紧密相连。支教队深入英吉沙县开展非遗文化寻访活动,对话英吉沙小刀、土陶、模戳印花布非遗传承人,并将调研成果转化为生动的教学素材带进课堂,与孩子们一起讲述家乡非遗故事,激发他们对家乡文化的自豪感和保护传承的责任感。同时,支教队还组织了非遗漆扇制作体验、论语晨读、礼拜先师孔子、书法篆刻等丰富多彩的传统文化活动,让孩子们沉浸式体验中华文化的魅力,鲁喀两地学生在互动中促进交流与融合,不断增强民族自豪感和文化自信。

支教队抵达英吉沙县后,认真调研了支教学校国家通用语言文字的普及程度和使用情况,志愿者们发现,大部分学生可以较为流利的使用普通话,但仍需巩固提升,部分学生文字书写不规范,笔画笔顺错误多。针对这些情况,支教队采用“讲授+训练+活动”的方式,融入表演示范、诗词朗诵、飞花令、趣味书法等内容,寓教于乐,不断提升学生“听、说、读、写”国家通用语言文字的能力。在普通话课上,志愿者们重点指导普通话发音技巧,帮助孩子们养成正确的发音习惯。在书法课上,志愿者们专门准备了基本笔画专项训练纸,辅助孩子们书写规范字。

为高质量完成教学任务,志愿者们在带队教师袁芬老师的指导下,认真研究课程标准和教材,从教学大纲出发,结合个人专业优势,制定了符合学生学情的教学计划。在疆期间,支教队开设了语文、数学、英语、物理等课程,志愿者们通过研究观摩课、集体备课、听课评课、总结课后反思等方式,努力提升自身教学水平。同时,支教队坚持做好精准服务,认真开展课后作业辅导、生活关怀、心理帮扶等志愿服务活动,帮助孩子们成长进步。从初到英吉沙时的紧张备课,到后来愈加轻松愉快地与孩子们交流,从孩子们的反馈与笑脸中,志愿者们更加深刻的理解了援疆支教的意义。

送文化下基层 深调研促成长

利用课余时间,支教队跟随英吉沙县文化馆、济宁文化馆曲艺分馆走进3个村和社区开展送文化下乡活动,对村民们创作的戏曲、小品等文化作品进行指导,丰富了当地群众的精神文化生活。支教队走进英吉沙县融媒体中心参观学习,对当地深厚的文化底蕴和媒体融合实践有了直观了解,拓宽了将所学回馈地方、促进文化交流的思路。支教队在援疆农业技术员孙老师的引领下,穿梭于绿意盎然的葡萄架下,漫步在硕果累累的桃林之间,聆听着援疆农业人的故事,在感叹瓜果产业为乡村振兴注入鲜活动力的同时,更感受到援疆人扎根边疆、无私奉献的家国情怀。

青春不以山海为远,从齐鲁大地到南疆重镇英吉沙,志愿者们在脚踏实地、用心用情的服务中,与当地的老师和孩子们结下了深厚的友谊,让“石榴籽”般紧密团结的民族情谊生根发芽、落地开花。他们将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神播撒在祖国边疆,用实际行动展现了新时代青年的责任与担当。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)